公诉机关请求对余华英施以死刑 判决背后是怎样的社会反思与法律启示

案件回顾:余华英的悲剧

近日,公诉机关对余华英的案件引发了社会广泛关注,检方表示请求对其施以死刑。他的悲剧反映了当今社会中暴力与仇恨的复杂关系,引发了众多年轻人的思考。这起案件不仅关乎法律的公正与否,更是对社会价值观、道德伦理的深刻反思。

社会背景:暴力事件频发

近年来,社会中发生的暴力事件频频见诸报端。一方面是传统文化中对于暴力的隐性认同,另一方面则是心理健康教育的缺失,导致越来越多的人走上极端。其中余华英的案件正是这一社会现象的缩影。

法律的无情与人性的光辉

很多人认为,余华英的行为是不可饶恕的,其所犯下的罪行理应受到最严厉的制裁。随着案件的深入,更多的人开始思考:法律是否有时显得过于无情?在法律的天平上,如何平衡罪犯的过错与其背景因素,比如家庭环境、教育状况等?

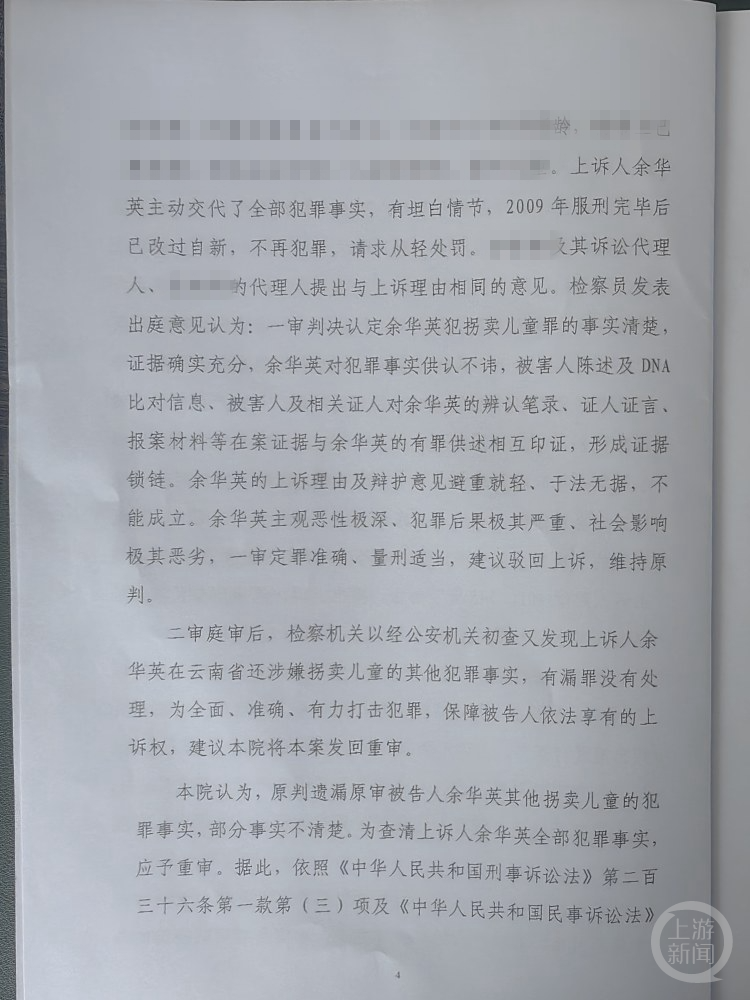

公诉机关的立场:维护社会正义

公诉机关此次请求对余华英施以死刑,表达了对社会正义的坚定立场。他们认为,必须严厉的法律来震慑潜在的犯罪行为,维护社会的安全与稳定。这一立场引发了年轻一代对于法律的信任与遵守的思考。

年轻人的声音:法律与道德的博弈

在社交媒体上,许多年轻人对于案件表达了各自的观点。一部分人支持公诉机关的决定,认为对罪犯采取严厉的措施能够建立社会的法治信仰;而另一部分人则从人道主义出发,认为应对余华英的背景进行全面考量,提倡对犯罪心理的研究和教育。

心理健康教育的重要性

这一案件突显了心理健康教育的迫切需求。许多年轻人希望,今后在学校中能增加对心理问题的关注与解读,帮助学生更好地认识自己,处理情绪,预防极端行为的发生。心理健康不再是一个冷门话题,而是每个人都应重视的生活一部分。

反思社会价值观:我们要什么样的未来?

余华英的案件同时也是对我们社会价值观的一次反思。年轻人在热烈讨论案件的同时,也开始认真思考:我们希望的社会究竟是怎样的?是一个只讲究惩罚与法律的冰冷世界,还是一个能包容与理解的温暖社会?

法律与人性的和谐

在余华英的案件中,碰撞出的是法律与人性之间的深刻思考。面对如此复杂的社会现象,我们不能仅仅停留在法律的层面,而是需要从多角度去理解、去反思。如何在法律的框架下,寻找人性的光辉,建立更加和谐的社会,是我们这一代年轻人所需面对的重要课题。

让我们共同努力,重视心理健康教育,坚持人道主义精神,理解与包容来消弭仇恨,以实现法律与人性的和谐共存。这样的未来,才能为每一个年轻人提供更安全、更美好的生存环境。

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

还没有评论,来说两句吧...